今日は、スウェーデンで制作したものを中心に書いていこうと思います。

私が入学したカペラゴーデンは、3年間で「ギセル」という資格を得ることができます。

これは、マイスター資格を持った先生のもとで、基本的な技術を習得したという意味を持つ資格で、この後のマイスターに挑戦できる資格でもあります。

スウェーデンのマイスターは、国家資格で、このギセルを習得後、自分の工房を7年間経営することで申請が可能となる資格です。

技術はもちろん、経営という手腕も必要になるため、スウェーデン国内でも誰でもギセルを持っているから、マイスターになれるというわけではないのです。

そして、私はこの辺の仕組みも今一つ理解していないまま学校での制作に明け暮れていたのですが、ちょうど同期のメンバーはほとんどがこのギセルを目指していたこともあり、結果として卒業制作=ギセルという流れでいつの間にかこのギセル習得が卒業の目標になっていました。

とはいえ、最初から家具を作らせてもらえたわけではありません。

授業は、いろいろなテーマからのモノづくりが設定されていました。

最初のころに作ったものは、「子供が遊ぶおもちゃ」というテーマでした。

と言っても小さいものではなく、思い切り大きなものを作る授業でした・・・。

写真は、私が作ったシーソーです。

針葉樹を材料に、学校の近くの子供たちに実際に聞き取りなどを繰り返して作りました。

もちろん、ジャッジもこの子供たちがしてくれます。

シーソー

こちらは「コーサ」と呼ばれる木のコップです。

機械作業が多い授業の中、手で削って作るという授業で作ったものです。

主にシラカバなどの木のコブを削って作る、削り出しのコップです。

スウェーデンでは伝統的なもので、子供が生まれるとお父さんがその子のために作っていたそうです。

こんなものも作りました。

子供用のカートです。

授業では、いよいよ木象嵌も教えてもらいました。

高校生の時から、まったく我流で作ってきた私でしたが、この時に講師に来ていた象嵌の先生から多くのことを学ぶことができました。長年の悩んでいたことにもきちんと答えをもらうことができ、多くの疑問から解放されました。

ここからいよいよ象嵌が、本格的に私の制作するものの中に入っていったターニングポイントとなりました。

さて、いよいよ本格的に授業で習った家具をご紹介します。

このテーブルは表面にバーザイ(bird's eye)と呼ばれるメープルでもわずかしか取れない材を使っていて、足の先がスッと細くなっているのが特徴のデザインです。

おかげさまで学校の展示会に出品し、購入されていきました。

と言っても私にお金が入るわけではありません。

授業の一環で作ったものなので、売り上げは学校に入ります。

それが次の材料代になったり、研修旅行の費用などに利用されるシステムです。

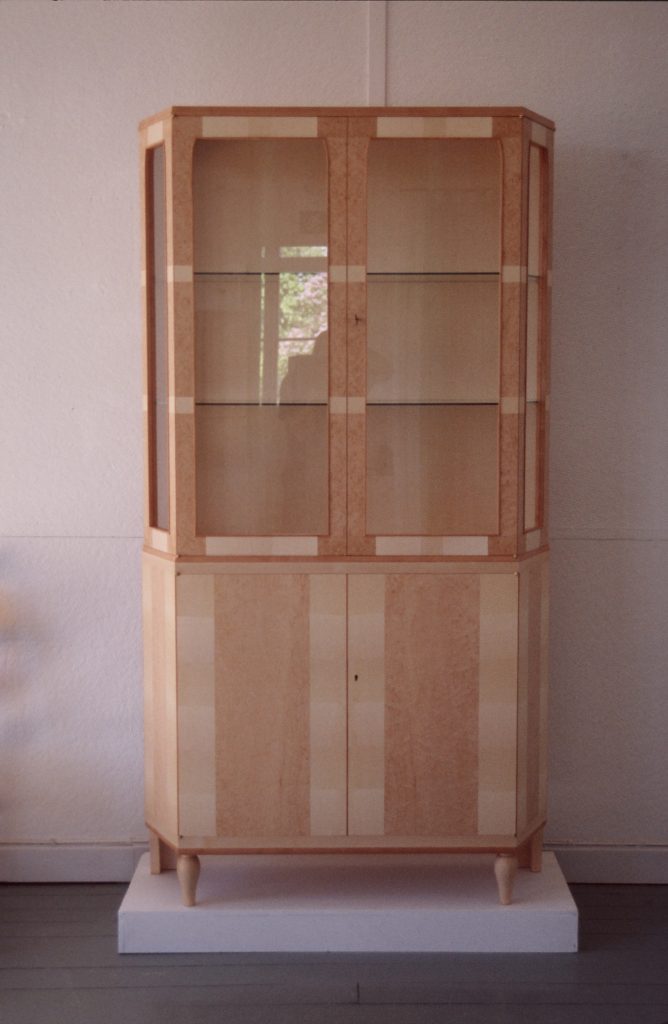

こちらはマルムステンがデザインしたキャビネットですが、オリジナルは全面に象嵌がはいっているのですが、この頃の私には象嵌抜きでやっと制作できた代物です。

とはいえ、職人泣かせで有名だったマルムステンのデザインなので、かなり手こずった思い出があります。教えてくれていた先生もこのデザインのキャビネットを完成させられず、途中で投げ出したと話していたほどです。

ですので、出来上がった時には、先生もクラスメイトもとても喜んでくれたことを今でも覚えています。

当時の写真(フィルムです)なので、少し粗いですが、サイドの始末も相当ハイレベルな仕事を求められました。

こちらは脚の部分です。

このキャビネットは日本に帰ってきて独立し、10年後の2011年に展示会用に再び制作しました。

この時は、しっかり象嵌もすべて入れました。

こちらがその写真です。

そして、いよいよギセル試験のための家具作りです。

私はストックホルムにある建築事務所の建築士さんとのタイアップの制作を受け持つことになり、ドイツのクライアントのためのウォールキャビネットを制作することになりました。

壁一面の大きな家具です。

図面を書いたり、デザインを考えるのにもとても時間がかかりました。

もちろん図面も試験の一環です。

このキャビネットの図面は実に3か月もかかって(手書きでしたから・・・)描きました。

工房のどこかに眠っているこの図面、今回探し出せなかったのでお見せできないのが残念ですが、また見つけたらどこかでアップしたいと思います。

頑張って描いた甲斐があり、図面の点数は高得点だったとあとで言われました。

かなり苦労したので、小躍りして喜んだことを覚えています。

そして、実際の大きさの1/7.5で模型を作りプレゼンテーションしたのがこちらです。

建築家の方からGOサインをいただき、マイスターとギセルを管轄している「スウェーデンクラフト協会」に正式に申請を出しました。

この時完成までに見積もった時間は、実に780時間でした・・・。

他のギセル挑戦の平均時間が350~400時間と聞いていたので、まさに倍の時間です。

でも、先生も「OK、OK!」と言っているし、そんなものかな、なんてその時は大変だなと思いながら、まだ深刻に受け止めていませんでした。

制作期間は3か月だったので、今考えると毎日20時間くらい作業しないと終わらない分量だったのですが、その時は「つくる」ということで頭がいっぱいで、日々の作業内容まで考えが及んでいなかったんだと思います。

そして、いよいよ制作に突入しました。

いやー、この制作期間が本当に長くて、辛くて、まさに過酷そのものでした。

実際に明けても暮れても作業に没頭していましたが、ついには胃潰瘍になったほどでした。

いろいろな意味で、それまでの木工の勉強の集大成、卒業試験にふさわしい内容だったな・・・と今は苦笑いで懐かしく思います。

完成したものがこちらです。

ギセルはこうした引き出しの作りも課題であり、出来上がりの精度はもちろん見た目の美しさも採点対象のため神経を使いました。

このほかに、部材の使い方や、突板の使い方、造りの正確さなど、多くの採点ポイントをクリアしないといけません。

正直なところ、塗装も2回塗らないといけないのですが、もう最後の方は時間があまりにもなくなってしまい、1回だけの塗装で試験に出さなくてはならなかったのが、今でも本当に残念です。

ギセルに合格すると、メダルが副賞としてもらえるのですが、点数によって大、小があったんです。

そして、この塗装の減点で、私は小さいメダルをいただくことなりました。

人間、やっぱり大きいのが欲しいものです・・・。

塗装の減点がなければ大きい方をもらえたので、それは今でも「大きいの、欲しかったよなー」と悔やまれてしまいます。

良い思い出ですが・・・。

さて、完成したキャビネットはトラックを借りて学校の先生と二人でドイツまで納品に行きました。

道すがら、先生と二人でいろいろしゃべったことも、納品してとても喜んでもらえたことも、まるで昨日のことのようにはっきりと覚えています。

ギセルもおかげさまで高得点を出すことができ、こうして私はカペラゴーデンの卒業証書を手にしたのでした。

この頃はまだ携帯なんてありませんでしたから、気軽に写真を撮れずに今となっては残念でなりません。

ドイツで今も使ってもらっていると話では聞いているのですが、実際に壁に取り付けたところの写真がないのが本当に悔しいですね。

こうしてスウェーデンでの留学は終わりました。

楽しくて、忙しくて、辛いこともあったけれど、でも本当に素晴らしい時間でした。

若いから行けた、若いからできた、そんなことが多かったと思います。

何より、今でも当時の友人とコンタクトを取り、先生には日本に来てもらったり、家族で先生の家に遊びに行かせてもらったり、スウェーデンと日本、今でもその交流が続いていることが本当にありがたいと思っています。

そして2001年7月に私はスウェーデンから日本へと戻ってきました。

同年8月1日に工房を設立して、私の新しい1ページがまた始まったのです。

次回は日本に帰ってからの工房の歩みです。

投稿者プロフィール

-

1971年生まれ。北海道苫小牧市出身。日本各地で木工修行の後、スウェーデンで北欧の木工技術を学び、2007年日本人として初めて「スウェーデン家具マイスター」の称号を得ました。高い技術を誇る木象嵌と家具の製作をしています。

お問い合わせ→こちら

最新の投稿

制作風景2025年4月15日紫陽花が迎える新しい家族の住まい

制作風景2025年4月15日紫陽花が迎える新しい家族の住まい スウェーデンの話2025年2月20日お客様と作り上げる椅子 ーI邸の椅子の話ー

スウェーデンの話2025年2月20日お客様と作り上げる椅子 ーI邸の椅子の話ー スウェーデンの話2024年12月16日雪の季節に。モチーフいろいろ

スウェーデンの話2024年12月16日雪の季節に。モチーフいろいろ 象嵌作品 自然2024年10月24日落ち葉の音を聞きながら・・・

象嵌作品 自然2024年10月24日落ち葉の音を聞きながら・・・