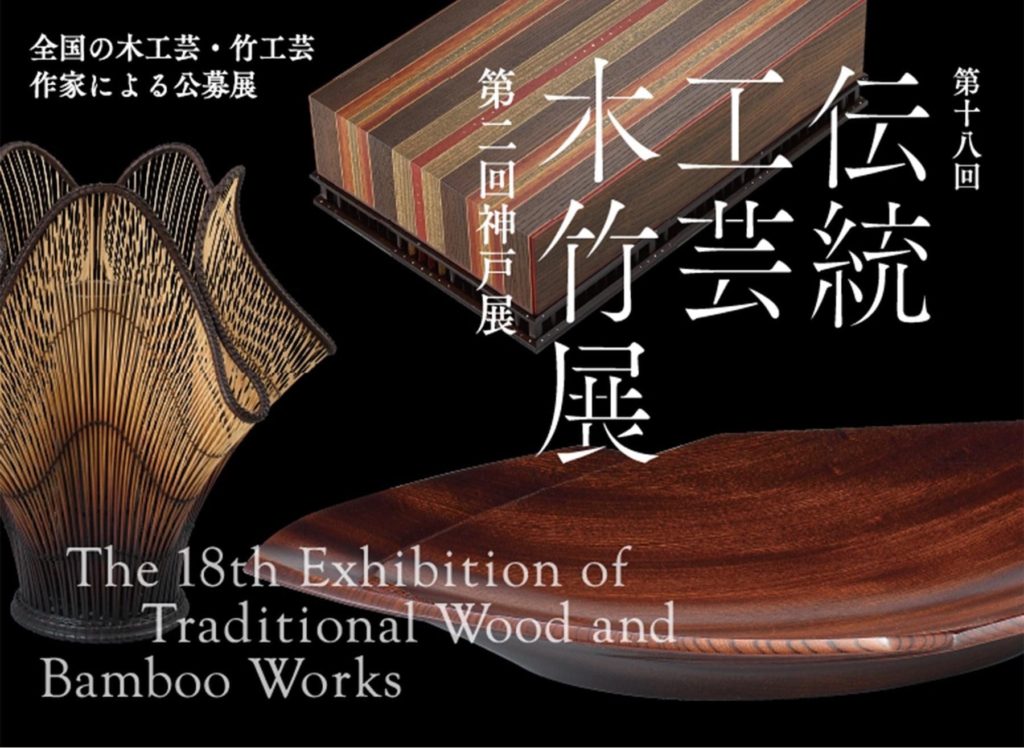

コロナの緊急事態宣言下、神戸で日本工芸会主催の「木竹工展」が開催されました。

初めて入選したこともあって、できれば自分の目で展示風景を見に行きたいと思っていましたが、東京展は不開催となり、そして神戸での展示会もやはりコロナ禍の中では行くことが叶いませんでした。

ところが、西宮にお住いで、私のWEB制作のコンサルタントである山口先生がご家族で見に行ってくださいました。

そして、行けなかった私に変わり、たくさんの写真を送って下さったのです。

このコロナ禍、旅行にも出かけることができない日々に、山口さんが送ってくださった写真はまるで「オンライン旅行」に行ったかのような気持にさせてくれた、とても貴重なものでした。

今日は、皆さんにもこの「竹中工務店 大工館 in神戸」の写真をご覧頂き、旅行気分を味わって頂ければと思います。

さて、今年は、伝統工芸展に挑戦している私にとってはとってもハードな一年です。

と言うのも、春の「東日本伝統工芸展」、初夏の「木竹工展」、そして夏の「日本伝統工芸展」と、3度のコンペに参加しなくてはならないからです。

それは、3つの作品、しかも死ぬ気で取り組むような(大げさではなく苦笑)精密な作業を必要とするものを連続して作って行かなくてはならないことを意味しています。

それでは、この伝統工芸展の会員など、組織にはそれぞれにはどんな意味があるのでしょうか?

簡単に「日本工芸会」のしくみをご説明したいと思います。

「公益社団法人日本工芸会は、重要無形文化財保持者(いわゆる人間国宝)を中心に伝統工芸作家、技術者等で組織する団体であり、現在、工芸分野重要無形文化財保持者含め正会員約 1,200 名が所属し、各々制作活動を行っています。同会が文化庁・NHK・朝日新聞社と主催する日本伝統工芸展は、昭和 29 年から年一回毎年開催しており、歴史上・芸術上価値の高い工芸技術を保護育成するため開催される最大規模の公募展となっています。

日本工芸会は、下部組織として全国 9 支部(東日本・東海・富山・石川・近畿・中国・山口・四国・西部)を置き、毎年その地方の特色を生かした支部展を開催しています。

さらに伝統工芸の専門分野別の組織として全員を7部会に分け、(陶芸・染織・漆芸・金工・木竹工・人形・諸工芸)分野毎の研究会及び、年一回の部会展を開催し、伝統工芸技術の発展と向上のために活動しています。」

以上日本工芸会のHPより抜粋したものです。

トップの日本工芸会があり、その下に全国を地方それぞれに9つに分けた支部があり、さらに分野別にも7つの部会にも分けている、という縦横に広がる組織なのですね。

豆知識ですが、工芸会には、大きく4つのランクがあり、一番上は重要無形文化財保持者(人間国宝)、次に正会員、準会員、研究会員と続きます。

人間国宝は別として、正会員、準会員、研究会員は下記のように規定されています。

研究員:正会員2名以上の推薦により資格を得る

準会員:日本伝統工芸展に一度でも入選すれば、その資格を得る

正会員:日本伝統工芸展で四度入選すれば、その資格を得る

少し前までは、正会員になるのには4度連続での入選が必要だったそうです。

でも、それはあまりにも険しい道のりのため、現在のように緩和されたと聞きました。

そして、この会員の何がそんなに違うのか、と言うと、これはもう「格」の違いと言っていいと思います。

もちろん格が違えば同じようなものが並んでいても、当然価格も変わってくるという事です。

鑑査される先生が見れば、その「格」の違いが作品に表れていなければならないという事でもあります。

そして、この日本工芸展に挑戦する人はきっと誰もそうだと思いますが、やはり正会員になってみたい、と思うようになります。

私もやればやるほど、この正会員になってみたいと思うようになりました。

それまではあまり興味も無かったはずなのですが、不思議に挑戦すればするほどにこの会員間の差を感じることになり、せっかく挑戦するのであればやはり髙見を目指したいと思うようになったと、自分でも分析しています。

さて、そう考えると日本伝統工芸展以外はこの会員云々には寄与しないことになるので、別段出品しなくても良いという事になるのですが、まず最初に挑戦するのが支部展で、ここで出品したものの講評を参考にし、それを基にそれぞれの伝統工芸展向けの作品を作るというような流れになっているようです。

そんなこともあって、今まで木竹工展には出品したことがありませんでした。

木竹工展は2年に一度開催されているのですが、自分の他の仕事と並行して3つのコンペに出るには、まだまだ技量も時間も足りていないと思っていたからです。

ところが、春の東日本伝統工芸展で入賞したことにより、なんと国宝の先生から「何が何でも木竹工展には作品を出して欲しい」というようなお言葉を賜ってしまい、挑戦を決めたという経緯がありました。

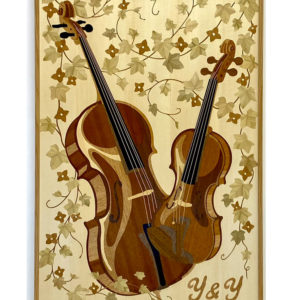

入選した作品はこちらです。

北海道のニレ材、またニレの埋もれ木を使って制作しています。

木の本来持っている美しさを木自身の色の濃淡で表現したもので、中は2段になっています。

それではいよいよ大工館をのぞき見です!

竹中工務店大工館は、新幹線の新神戸駅から徒歩で行ける場所にあります。

ビルの立ち並ぶ一角に緑に囲まれた素敵な場所が現れました。

日本家屋のようなこの門構え。素敵です。

とても残念ながら木竹展は撮影禁止だったそうです。

私の作品はこの写真の窓側に展示されていたそうです。

という事で、展示会のあとは大工館の中を探索された山口先生ご家族。

まずは日本の木工道具の歴史がわかる、道具の展示です。

カンナやノコギリ、そしてのみ。相当な種類と数が展示されています。

見たい!!!

このノミたちは、もしかしたら歴代の棟梁たちが愛した逸品かもしれません。

五重塔や城を作った時に、ホゾを削ったのかもしれません。

なんてロマンでしょうか。

実際に削ったり、組んでいる様子も展示されています。

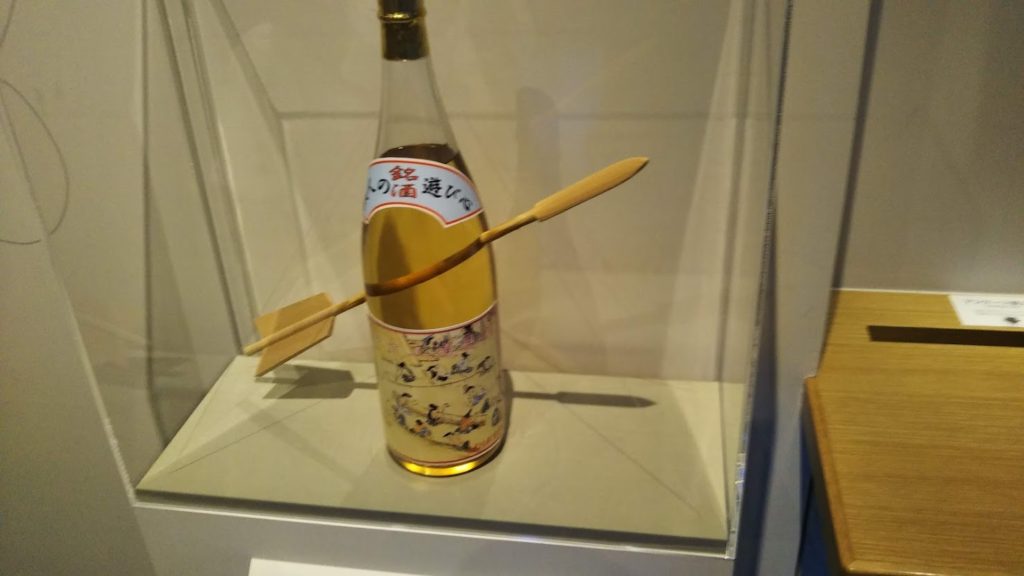

そしてこの、日本酒と矢。この精緻な技は本当にすごいことだと思います。

見たい!!!

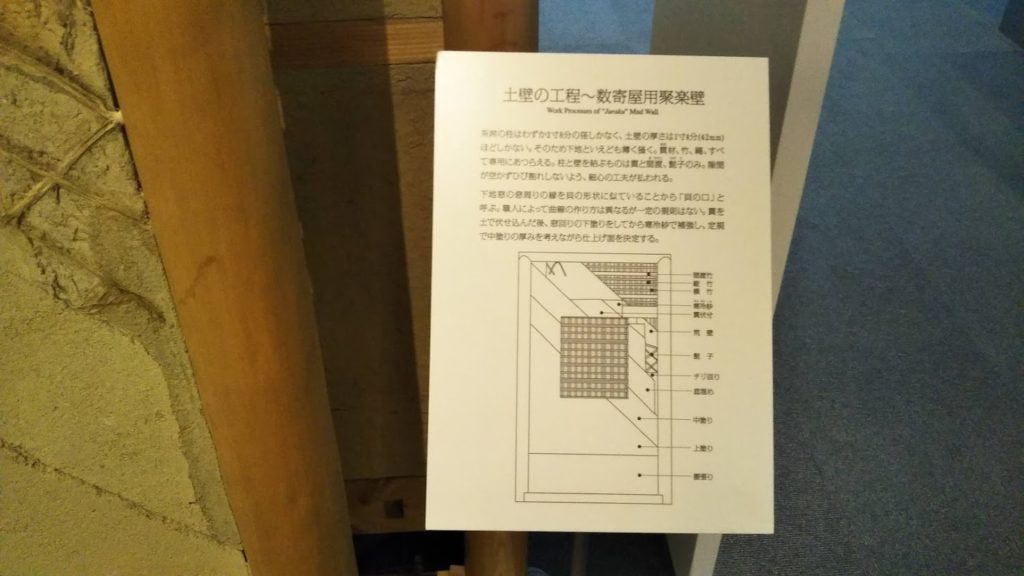

日本家屋の造りを紹介するコーナーです。

実際のサイズ感で体験できるのがすごいですよね。

大人も子供も楽しめる、この大工館の懐の深さが計り知れます。

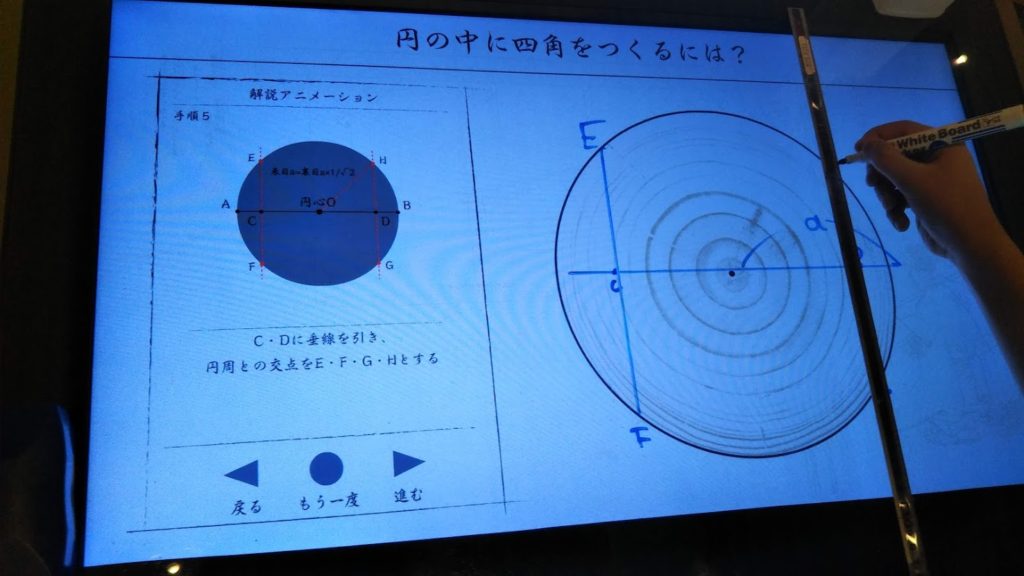

そして、体験コーナーでは、こんなこともできるようです。

アニメーションを見ながら、興味を掻き立てるこの体験!

コロナでなければ、実際に道具と木材を使った体験もできるそうですが、残念ながら今は休止しているようです。

そして、最後の写真ですが、「精度を求めて」というのが本当に胸に沁みます。

こんな風に何百年も前からずっと伝えられてきた道具や技を一同に見ることができる場所は、とても貴重であり素敵だと思います。

そして、こんな風に培われてきた歴史と同じ場所で、自分の作品を展示していただけることがこんなにも嬉しく、また栄誉なことだと本当に感謝の気持ちでいっぱいになりました。

いつか必ず行ってみたい場所が増えました。

明るいニュースが少ない昨今、もしこれを読んで一瞬でも遠くに出かけた気持ちになって頂ければ、私も本当に嬉しく思います。

そして、そんな夢の時間を送ってくださった山口先生ご一家にも心からの感謝を申し上げたいと思います。

投稿者プロフィール

-

1971年生まれ。北海道苫小牧市出身。日本各地で木工修行の後、スウェーデンで北欧の木工技術を学び、2007年日本人として初めて「スウェーデン家具マイスター」の称号を得ました。高い技術を誇る木象嵌と家具の製作をしています。

お問い合わせ→こちら

最新の投稿

制作風景2025年4月15日紫陽花が迎える新しい家族の住まい

制作風景2025年4月15日紫陽花が迎える新しい家族の住まい スウェーデンの話2025年2月20日お客様と作り上げる椅子 ーI邸の椅子の話ー

スウェーデンの話2025年2月20日お客様と作り上げる椅子 ーI邸の椅子の話ー スウェーデンの話2024年12月16日雪の季節に。モチーフいろいろ

スウェーデンの話2024年12月16日雪の季節に。モチーフいろいろ 象嵌作品 自然2024年10月24日落ち葉の音を聞きながら・・・

象嵌作品 自然2024年10月24日落ち葉の音を聞きながら・・・